石头刻字,在日常生活中并不罕见,小到玉石配饰大到山体摩崖,都能见到石头刻字的身影,其含义却远不止于字面。深入探究“刻”字的多种含义,我们不难发现其背后蕴含的丰富文化内涵。从时间的角度,刻字可以指代一刹那、一瞬间,象征着时间的短暂与珍贵;而在刻字艺术中,刻则代表了精雕细琢、匠心独运的过程。此外,刻字还常用于形容深刻、难忘的印象,以及文字或图案在物质上的留痕。无论是时间流转中的一刻,还是艺术创作中的精雕细刻,亦或是那些铭心刻骨的记忆与印记,“刻”字都承载着深厚的文化意义。据《说文解字》解释,“刻”即为用刀在物体上刻字、花纹或其他痕迹。

石鼓文,是我国最早的石刻文字,世称“石刻之祖”。石鼓文以独特的"籀篆之变"定格汉字演化关键节点。其字体上承西周金文的庄重浑朴,下启秦代小篆的规整典雅,如"车"字保留轮轴象形特征,"马"字仍见鬃毛飞扬态势。清代文字学家吴大澂在《说文古籍补》中指出:"石鼓文字,实为史籀遗法,秦系文字之祖。"每尊石鼓表面直径约60厘米的环刻布局,暗合《周礼》"六鼓四金"的礼乐规制,将田猎场景与祭祀仪典熔铸为青铜时代的精神图腾。

石鼓文“石刻之祖”

《文心雕龙》有云:"镌金石者,所以铭德纪功。"岳麓书院的"忠孝廉节"碑刻、曲阜孔庙的御制诗文,将儒家伦理凝练为可视化的精神图腾。佛教东传创造的房山石经工程,12561块刻石构成世界上最大的石刻图书馆。这种"勒石为记"的文化惯性,正如王国维在《简牍检署考》中所言:"金石不朽,所以托文之永年也。"

岳麓书院"忠孝廉节"碑刻

岳麓书院"忠孝廉节"碑刻

石头刻字需要深入雕琢石头或石材,因此“刻”字进一步引申为“深入”之意。诸如“深刻”、“刻意”和“刻苦”等词汇中的“刻”,都表达了“深”的含义。

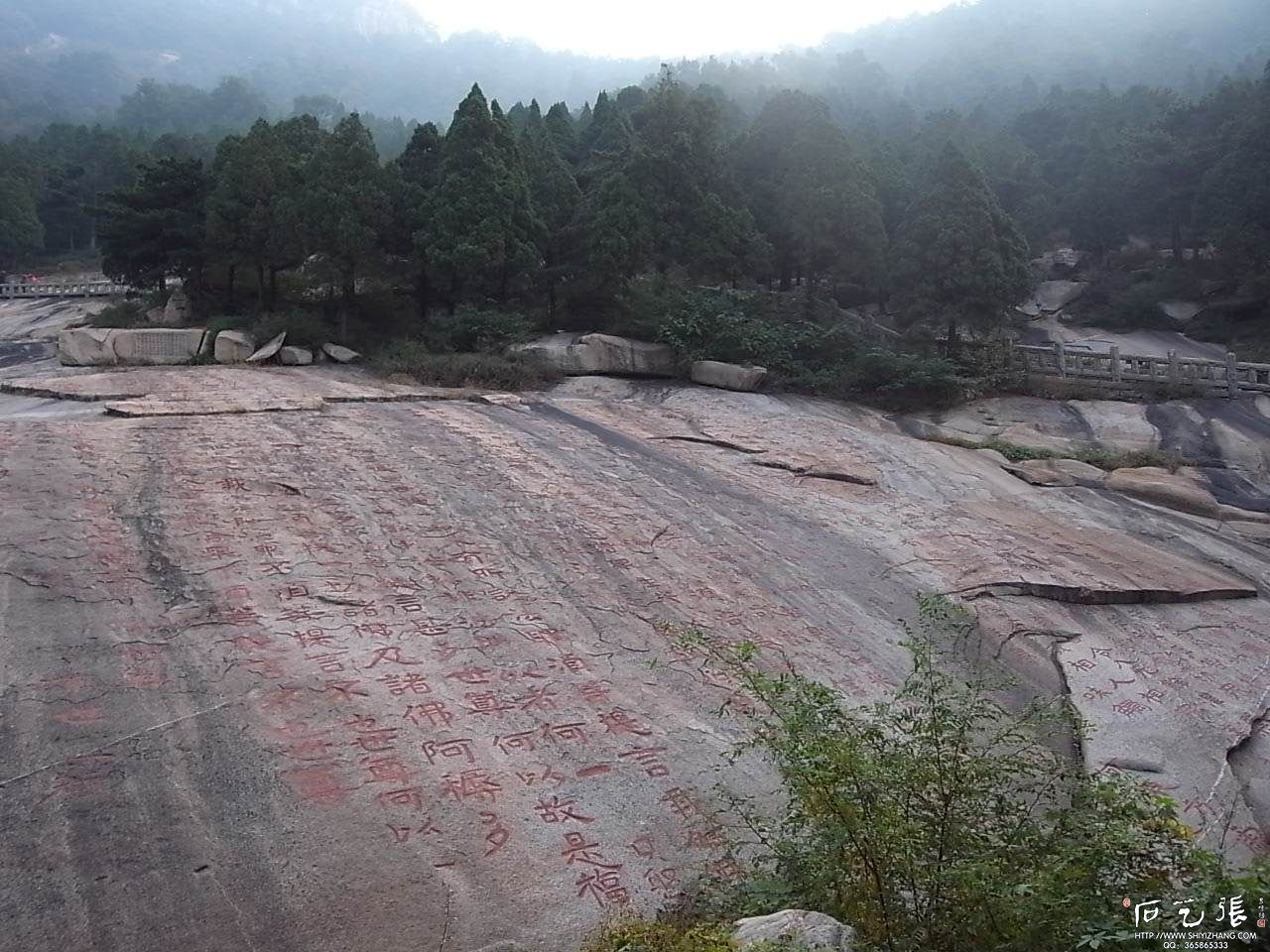

在苏州拙政园的青石照壁上,文徵明题写的"奇石寿太古"历经五百年风雨依然棱角分明;泰山经石峪的《金刚经》摩崖石刻以浑厚笔力承载千年佛韵。这些穿越时空的刻痕,恰似中华文明基因的编码图谱,将"刻"字的文化密码深嵌在历史长河之中。