世界上最大最重的书

发表时间:2017-03-10 浏览次数: 打印

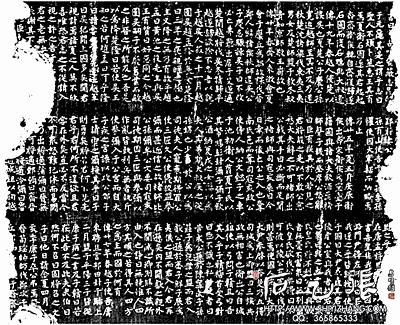

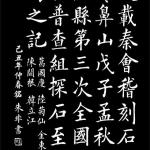

《开成石经》,唐代的十二经刻石。又称唐石经,人们称赞它是“世界上最大最重的一部书。”中国清代以前所刻石经很多,唯开成石经保存最为完好,是研究中国经书历史的重要资料。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。

开成石经

《开成石经》,唐代的十二经刻石。又称唐石经,人们称赞它是“世界上最大最重的一部书。”。《开成石经》是唐文宗(李昂)太和四年(公元830年)接受国子监郑覃的建议,由艾居晦、陈介等用楷书分写,花费了大约七年时间到开成二年(公元837年)刻成一部石经。其中包括《周易》、《尚书》等十二种经书和《五经文字》及《九经字样》。始刻于文宗大和七年(833),开成二年(837)完成。原碑立于唐长安城务本坊的国子监内,宋时移至府学北墉,即今西安碑林。中国清代以前所刻石经很多,唯开成石经保存最为完好,是研究中国经书历史的重要资料。1961年国务院公布为全国重点文物保护单位。

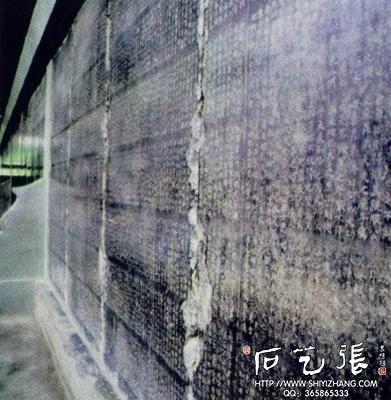

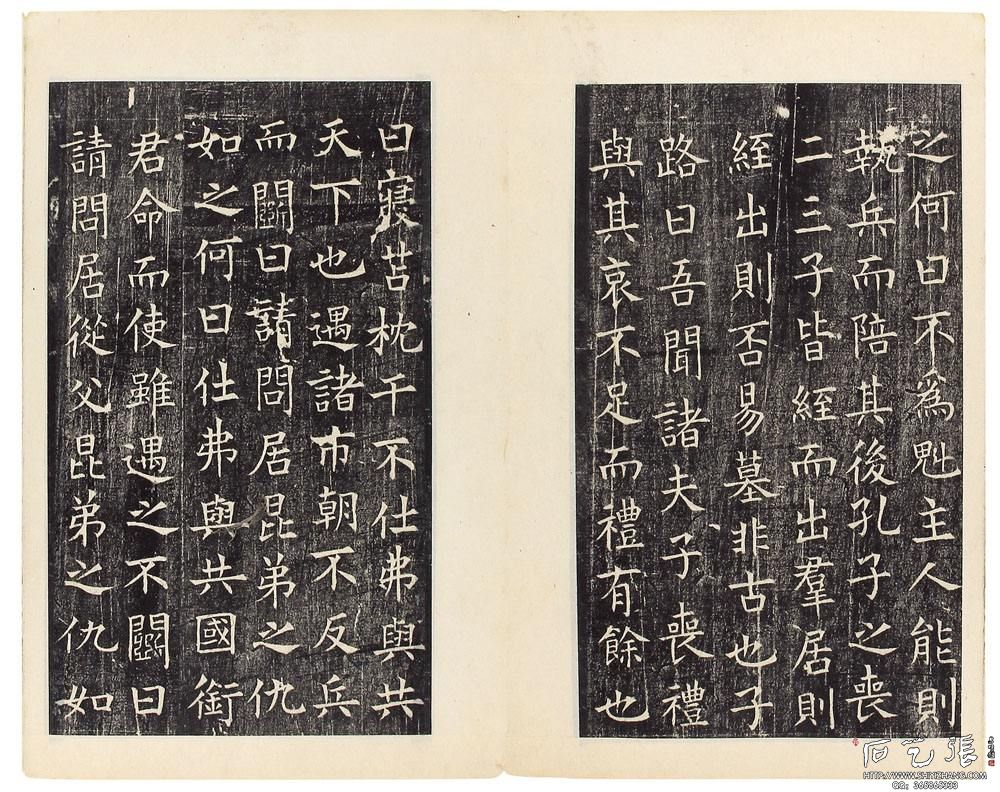

唐初诏命经学大师贾公彦、孔颖达订正经籍。至文宗大和年间,在郑覃、唐玄度的建议下,依汉故事镌石太学,计有《周易》等12种经书。共刻114块碑石,每石两面刻,共刻经文650252字。每碑经石高约1.8米,面宽0.8米。下设方座,中插经碑,上置碑额,通高约3米。1949年以前“碑林管理会”将碑石去额平列,成现存的形状。开成石经的版面格式与汉魏石经不同,每碑上下分列8段,每段约刻 37行,每行刻10字,均自右至左,从上而下,先表后里雕刻碑文。每一经篇的标题为隶书,经文为正书,刻字端正清晰,按经篇次序一气衔接,卷首篇题俱在其中,一石衔接一石,故不易凌乱。可见当年刻石是颇费一番构思的。

唐石经原来的排列状况,今不可考。自宋移置于今址,皆坐北朝南,中留缺口断开为东西两厢。东厢石经次序,由南至北,折向西行,旋向外侧,计57石,自《周易》卷一起,有《尚书》、《毛诗》、《周礼》、《仪礼》、《礼记》,至“五经文字序列”及“九经字样”。西厢的石经次序,亦如东厢,自《春秋左氏传》、《公羊传》、《谷梁传》、《孝经》、《论语》、《尔雅》,至“呈进状子”等,亦57石,整齐有序。

“刻成后立于唐长安城的国子监内,成为当时知识分子必读之书,同时也是读经者抄录校对的标准。此经是我国古代七次刻经中保存最完好的一部,它俨然是一座大型的石质书库,这在我国印刷术发明以前,对文化的保存和传播起到了重要的作用。”西安碑林博物馆的专家说,《开成石经》刻立之时,已经到了晚唐,大唐帝国的辉煌时期已经过去,藩镇割据,宦官专政,纷争不断,唐王朝的统治基础已经动摇。石经刻成后过了38年,便爆发了黄巢起义,中国又陷入了唐末、五代的战乱、分裂之中,而《开成石经》则与古老的长安城一起,面临着历史风暴的冲击。

自“安史”叛军攻占长安后,长安连续几次受到破坏。唐昭宗天佑年(904)正月,宣武、宣义、天平、护国四镇节度使朱温(全忠)劫持唐昭宗迁都洛阳,并肆意毁坏长安宫室和民舍。至此,长安城遭到毁灭性破坏。留守西京的佑国军节度使韩建从防御考虑,放弃原有外郭城和宫城,只将皇城加以改建,构筑的“新城”东西长2820米,南北宽1843米,周长92公里,面积52平方公里。韩建缩建长安城之后,《开成石经》就处于荒郊野外,在许多人的建议下,韩建和后来的刘郇陆续将这些碑石移到了城内的文宣王庙内,也就是今天的西安市西大街社会路一带。由于那里地势低洼,对保存经石不利。于是,公元1087年,在北宋漕运大使吕大忠的组织下,又将那里的碑石移到了今天的位置。这便形成了最早的西安碑林。

王献之《洛神赋十三行》刻石

王献之小楷书曹植的《洛神赋》,自宋代以来,仅残存中间十三行,所以一般人都简称为《十三行》,真迹已不复存在。《玉版十三行》是王献之小楷代表作,被誉为“小楷极则”,笔划隽秀挺拨,结字萧散逸岩,顾盼有致,盛名千年不衰。发布时间:2017-03-03

名碑刻字:《坛山刻石》的历史意义与文物价值

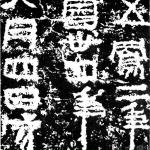

赞皇坛山刻石是一件非同寻常的历史文物。关于这一刻石,我国古代典籍中有不少记载,历史上也曾存在着争议。坛山刻石相传是西周时期的一方摩崖石刻,系周穆王北征犬戎获胜,为纪其功、志其日,刻于河北省赞皇县坛山崖石上的,所刻四字为:“吉日癸巳”,世称“坛山刻石”。发布时间:2017-01-04

《五凤刻石》的介绍与鉴赏

五凤刻石,又名鲁孝王刻石。公元前56年(鲁孝王34年,即五凤二年)刻,此石于金章宗明昌二年(1191)重修曲阜孔庙时,得自鲁灵光殿基西南三十步之太子钓鱼池。当时工匠取石维修孔庙,提领修庙的开州刺史高德裔随即移石入孔庙,现存东庑。发布时间:2016-12-30

会稽刻石

始皇帝三十七年(前210),秦始皇第五次巡游江南,东下会稽,祭大禹陵,登天柱山。凡是独裁者,都会想到身后的影响,就命左丞相李斯手书碑文,刻石记功,将此石竖于旁边的鹅鼻山山顶,这就是著名的“会稽刻石”。这是一件重大的历史事件,后来天柱山改称“秦望山”,鹅鼻山改称“刻石山”。发布时间:2016-12-14

泰山摩崖刻石《虫二》

泰山摩崖刻石有“虫二”两个字,这是清光绪二十五年(公元1899年)山东省济南名士刘廷桂题镌的。 “虫二”,是泰山刻石中为数不多的字谜之一,它是繁体字“風”和“月”的字芯。即繁体字的“风”字,去掉里边的一撇和外面的边儿,就剩个“虫”字;“月”字去掉四周的边儿就剩下个“二”字。寓意为“风月无”,所表现出的真正内涵,是说泰山风光的幽静秀美和雄浑深远,这样的书法构思可谓精深独特,别出心裁。发布时间:2014-10-31