嘉祐石经《周礼》详解

发表时间:2019-10-24 浏览次数: 打印

《周礼》一石现藏河南博物院。《周礼》原名《周官》,西汉时在民间发现,创作年代大多数学者认为在战国时期。内容从第一列到第五列分别记录了《周礼·春官宗伯》篇中的大宗伯、小宗伯、肆师、郁人典瑞及典命职丧的部分内容。

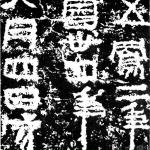

北宋仁宗时,国子监用刻石形式刊布儒家经典,于仁宗庆历元年(1041年)动工始刊,至嘉祐六年(1061年)完工,立于汴梁太学。此次刻经的内容含《周易》《论语》《孝经》《礼记》《尚书》《周礼》《春秋》《诗经》《孟子》九经。石经原来皆作长方之碑形,两面刻字,以便竖立阅读。据周密《癸辛杂识》考证:“汴梁太学九经,石板一行篆字,一行真字。” 故又称“二体石经”。北宋末年,金人入侵、黄河水灾、太学地址的数次变迁以及石经的搬迁,石经损毁严重,其拓本亦极罕见。在清代以丁晏所藏的残石拓本最为丰富。

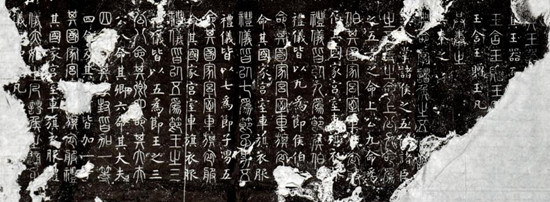

开封解放后,政府把搜集北宋石经作为文物保护工作的重要部分之一。现已发现六残石,包括《周易》二石,《尚书》、《礼记》各一石,《孝经》一石,《周礼》一石,各石皆残损严重[3],其中《周礼》一石现藏河南博物院。《周礼》原名《周官》,西汉时在民间发现,创作年代大多数学者认为在战国时期。主要汇集周王室官制和战国时期各国制度,是中国历史上第一部国家管理的理论著作,也是儒家重要经典之一。此残石阴阳两面刻文,阳面残损严重,阴面残存五列(原石为六列),每列30行,每行10字,字径2厘米,正如文献所记,一行篆书,一行楷书释文。内容从第一列到第五列分别记录了《周礼·春官宗伯》篇中的大宗伯、小宗伯、肆师、郁人典瑞及典命职丧的部分内容。

此嘉佑石经周礼残石,石高一百六十七厘米,宽八十五厘米,厚二十厘米。正背两面均有刻字,两面均二列,列三十行,行十字,字径二厘米。其内容为《周礼 春官 大宗伯》篇也。一九八二年于河南开封县陈留乡出土。现藏河南博物院。

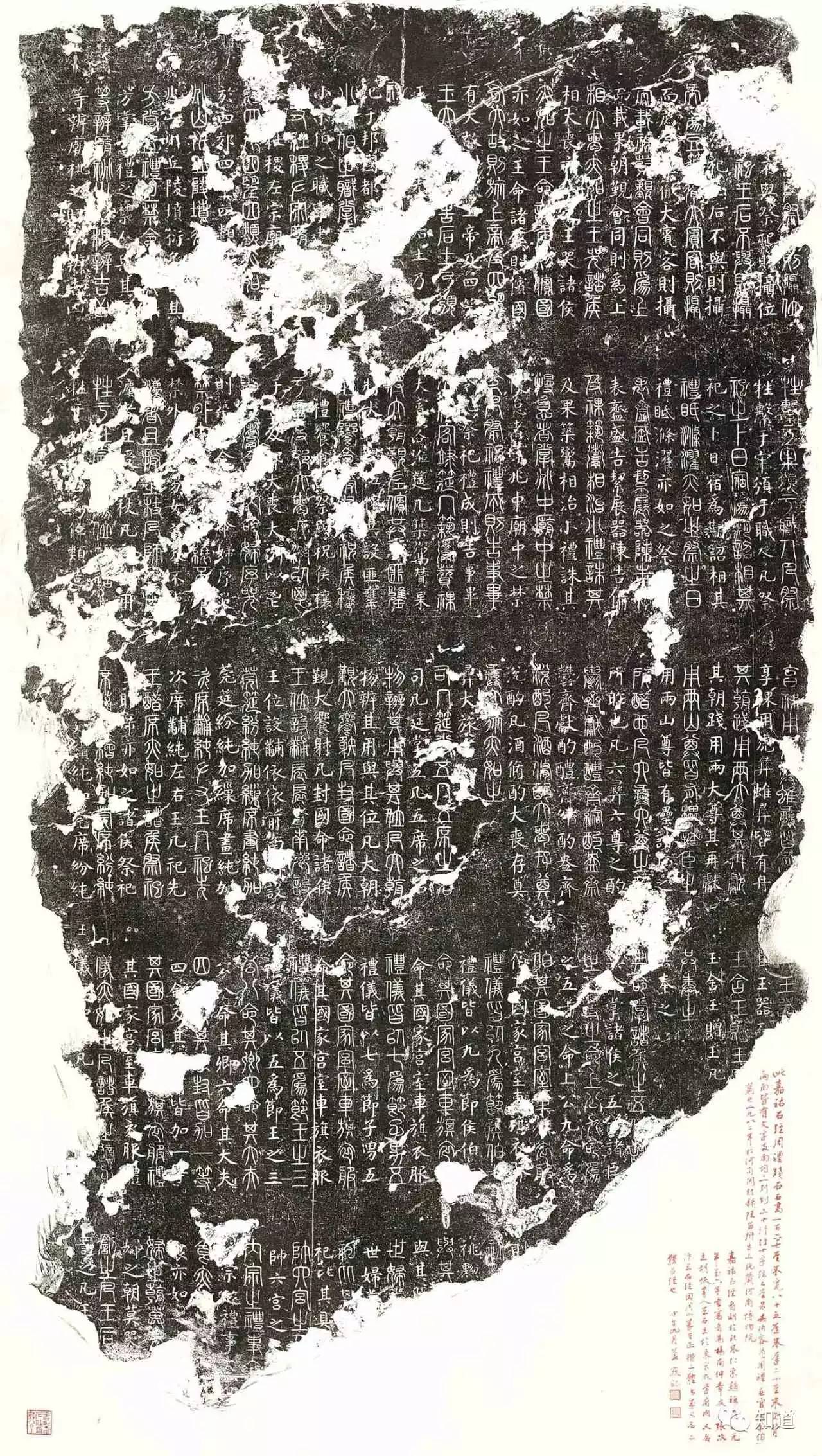

现按顺序释文如下(加框内容为补录缺损字):第一列 30行,满行10字(图1) ……礼,若王不与祭祀,则摄位。」凡大祭祀,王后不与,则摄」而荐豆笾彻。大宾客,则摄」而载果。朝觐、会同,则为上」相。大丧亦如之。王哭诸侯」亦如之。王命诸侯,则傧。国」有大故,则旅上帝及四望。」王大封,则先告后土,乃颁」祀于邦国、都家、乡邑。」小宗伯之职,掌建国之神」位,右社稷,左宗庙。兆五帝」于四郊,四望、四类,亦如之。」兆山川丘陵坟衍,各因其」方。掌五礼之禁令,与其用」等。辨庙祧之昭穆,辨吉凶 ……

图1 嘉祐石经《周礼》残石第一列↑

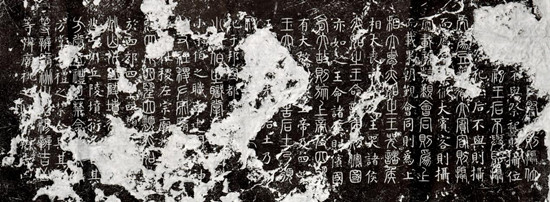

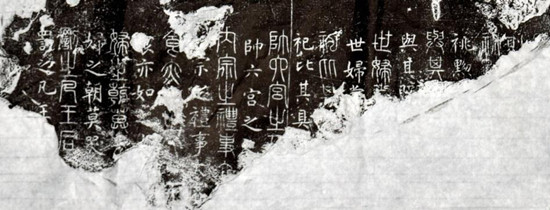

第二列, 30行,满行10字(图2) ……牲,系于牢,颁于职人。凡祭」祀之卜日,宿为期,诏相其」礼;眡滌濯,亦如之。祭之日,」表齍盛;告絜,展器陈,告备。」及果,筑鬻,相治小礼诛其」慢怠者。掌兆中庙中之禁」令。凡祭祀礼成,则告事毕。」大宾客,莅筵几,筑鬻,赞果」将。大朝觐,佐傧,共设匪瓮」之礼。飨食,授祭,与祝侯禳」于疆及郊。大丧,大渳以鬯,」则筑鬻,令外内命妇序哭,」禁外内命男女之衰不中」法者,且授之杖。凡师甸,用」牲于社宗,则为位,类造上 ……

图2 嘉祐石经《周礼》残石第二列↑

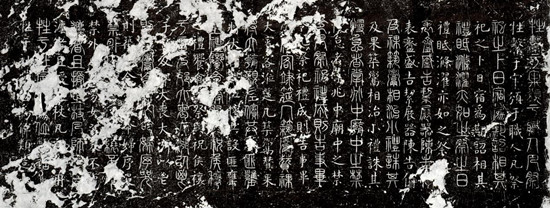

第三列,30行,满行10字(图3) ……享。祼用虎彝蜼彝。皆有舟。」其朝践用两大尊。其再献」用两山尊。皆有罍。诸臣之」所昨也。凡六彝六尊之酌。」郁齐献酌。醴齐缩酌。盎齐」涚酌。凡酒修酌。大丧存奠」彝。大旅亦如之。」司几筵掌五几、五席之名」物,辨其用与其位。凡大朝」觐、大飨射,凡封国、命诸侯,」王位设黼依,依前南乡,设」莞筵、纷纯,加缫席、画纯,加」次席、黼纯。左右玉几,祀先」王昨席,亦如之。诸侯祭祀」席,黼筵、缋纯,加莞席、纷纯 ……

图3 嘉祐石经《周礼》残石第三列↑

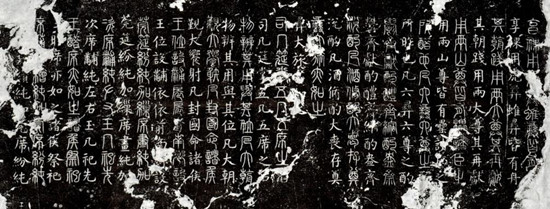

第四列 30行,满行10字(图4) ……其玉器而奉之。大丧,共饭」玉、含玉、赠玉,凡玉器出,则」共奉之」典命掌诸侯之五仪诸臣」之五等之命。上公九命为」伯,其国家、宫室、车旗、衣服、」礼仪,皆以九为节。侯伯七」命,其国家、宫室、车旗、衣服、」礼仪,皆以七为节。子男五」命,其国家、宫室、车旗、衣服、」礼仪,皆以五为节。王之三」公八命,其卿六命,其大夫」四命,及其出封,皆加一等,」其国家、宫室、车旗、衣服、礼」仪,亦如之。凡诸侯之适子 ……

图4 嘉祐石经《周礼》残石第四列↑

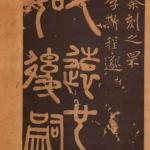

第五列 存19行,满行6字(图5) ……则有司修除之,其祧则守」祧黝垩之。既祭,则藏其隋」与其服。」世妇掌妇宫之宿戒,及祭」祀,比其具,诏王后之礼事。」帅六宫之人共齍盛,相外」内宗之礼事。大宾客之飨」食,亦如之。大丧,比外、内命」妇之朝莫哭,不敬者而苛」罚之凡王后有拜事于妇 ……

图5 嘉祐石经《周礼》残石第五列↑

此《周礼》残石是现存北宋石经残石中较大的一块。由于石经的书写非一人之手,所以石经的字体和大小皆不一致,艺术风格也有差异。石经的书写者,正史上记载的较少,多是从书写石经人的传记上得到的材料。根据文献记载,北宋嘉祐石经的书写者有:赵克继、杨南仲、章友宜、张次立、胡恢等人。他们皆为当时知名的大书法家。从石经内容的排列方式来看,嘉祐石经原碑石每面6列,不通行,便于椎拓之后的拓本装裱成册,与近现代通行的线装书籍在版面形式上相同。这种排列方式从唐代开成石经初见,在以后的北宋、南宋石经及清石经皆沿用了此种排列方式。

之罘刻石研究

山东烟台市芝罘岛,是中国最大、最为典型的陆连岛。早在春秋时期,芝罘称之为转附;之罘淡出中国文明历史的历史,始于唐之后的五代十国时期,发端于之罘官民一次对秦始皇留在岛上的“之罘刻石”、“东观刻石”等历史文明古迹的彻底摧毁行动。发布时间:2019-06-08

秦望山·会稽刻石

因为秦始皇登山望于南海,会稽山又名秦望山。秦望山在会稽山脉中独傲翘楚,海拔543米左右,为会稽山脉中最为高峰之一。秦始皇登秦望山,在山顶以望南海。秦始皇在会稽山上“立石刻颂德”,这是他第五次出巡以来的第七块刻石、也是最后一块刻石。发布时间:2017-04-07

王献之《洛神赋十三行》刻石

王献之小楷书曹植的《洛神赋》,自宋代以来,仅残存中间十三行,所以一般人都简称为《十三行》,真迹已不复存在。《玉版十三行》是王献之小楷代表作,被誉为“小楷极则”,笔划隽秀挺拨,结字萧散逸岩,顾盼有致,盛名千年不衰。发布时间:2017-03-03

名碑刻字:《坛山刻石》的历史意义与文物价值

赞皇坛山刻石是一件非同寻常的历史文物。关于这一刻石,我国古代典籍中有不少记载,历史上也曾存在着争议。坛山刻石相传是西周时期的一方摩崖石刻,系周穆王北征犬戎获胜,为纪其功、志其日,刻于河北省赞皇县坛山崖石上的,所刻四字为:“吉日癸巳”,世称“坛山刻石”。发布时间:2017-01-04

《五凤刻石》的介绍与鉴赏

五凤刻石,又名鲁孝王刻石。公元前56年(鲁孝王34年,即五凤二年)刻,此石于金章宗明昌二年(1191)重修曲阜孔庙时,得自鲁灵光殿基西南三十步之太子钓鱼池。当时工匠取石维修孔庙,提领修庙的开州刺史高德裔随即移石入孔庙,现存东庑。发布时间:2016-12-30