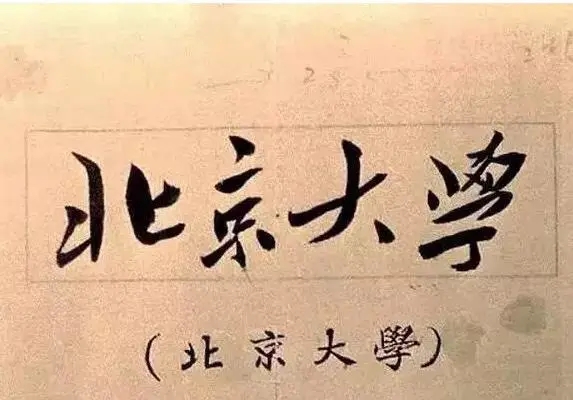

北京大学校名石题字

发表时间:2025-10-30 浏览次数: 打印

1950年3月17日,毛泽东经中共中央办公厅秘书室把亲笔书写的四个遒劲有力的校徽题字“北京大学”函发到了北大校长办公室,毛泽东青年时,曾就职北大图书馆管理员,“北京大学”四个大字,饱满生动,一气呵成。“爱国、进步、民主、科学”,“勤奋、严谨、求实、创新”是被称为北大的校风、学风,北京大学实无校训。

北京大学校名毛泽东题字

1949年12月,北京大学筹备第51周年校庆期间,决定用北大全体师生的名义,给毛泽东写封信,请他回来参加校庆,并请他给北大校徽题字。1949年12月12日,经校委会主席汤用彤、秘书长郑天挺同意,校委会秘书汪子嵩给毛泽东起草信件,请文书刘椿年楷书誊写后,送中南海毛主席办公处。信中邀请毛主席在北大51周年校庆纪念日(12月17日,解放后的第一个校庆)之际为北京大学题写校名,以备制作新的校徽之用。信中附寄了一张纸,纸上有文书刘椿年画的一个长11厘米、宽3.1厘米的长方形框,框下标注“北京大学”四个字,供毛主席写校名时作尺寸参考。1950年3月17日,毛泽东经中共中央办公厅秘书室把亲笔书写的四个遒劲有力的校徽题字“北京大学”函发到了北大校长办公室,并附言:“寄上毛主席为北大校徽题字,敬请收查。”据悉,毛泽东的题字原件现存于北大档案馆。毛泽东青年时,曾就职北大图书馆管理员,“北京大学”四个大字,饱满生动,一气呵成。

北京大学校名毛主席题字↑(图片来自北京大学档案馆)

北京大学校名毛主席题字↑

北京大学校名石↑:汉白玉石材刻有有毛主席亲笔题写的:“北京大学”四个字,镶嵌于北京大学校门门柱上。

关于北京大学校训

(本文原载《北大校刊》2004年3月15日;同年《校友通讯》等转载)由于工作关系,笔者常常被询及“北大的校训是什么?”或“什么是北大的校训? ”今就耳闻目及略述一二,兼答询者。

“校训”一词在《辞源》、《词海》等大型工具书中的“校”字下均无“校训”词条。《现代汉语词典》(试用本)中国科学院语言研究所编,商务印书馆,1973年9月出版,(内部发行)“校”字项下有“校风”、“校刊”、“校规”、“校庆”、“校徽”、“校友”等等,仍无“校训”词条。

可见校训一词出现较晚,被正式列入词书则更晚。1978年12月 由商务印书馆出版的《现代汉语词典》第一版,“校”字项下有“校训”一条。原文如下:学校规定的对学生有指导意义的词语:抗大的校训是团结、紧张、严肃、活泼。

其实校训不仅对学生有指导意义,而是对全校师生员工都有指导意义。所以,校训往往都被书写或镌刻在人们容易看到的地方,如校门、礼堂、图书馆等迎面处;校刊、学报、纪念册等的刊头、扉页或专页上。因此清华的“自强不息,厚德载物”、南开的“允公允能”、燕京的“因真理,得自由,以服务”等即常见于以上各处,并被师生所熟悉、所记忆、所引用,在有关回忆录中常常见到。而北京大学(含京师大学堂)的一百多年历史中,在这些地方均未见到过类似校训的词语,也未在纪念文章或回忆录中见到有关校训的提法。

1938年10月6日,西南联大常委会根据当时教育部的要求制定西南联大校训、校歌,成立了以冯友兰先生为主席,朱自清、罗常培、罗庸、闻一多为委员的编制校歌校训委员会。为了能够包容北大、清华、南开三校校训的精神,曾将三校校训书写在纸上摆在面前斟酌讨论,清华、南开的校训已见前文,写有“国立北京大学校训:博学、审问、慎思、明辨”的一张小纸于此第一次见到(现收藏在校档案馆),且为仅见。这八个字,在此之前、之后均未被引用过,更未被镌刻在校门、礼堂等处,也未被刊载在校刊、纪念册上。因此,数以万计的北大师生(在校或离校的)几乎没有人知道这个八个字。只是近年来由于西南联大的被人关注,四校校训并提,这八个字才为一些人所知晓。

“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”。语出《中庸》第十九章,其主旨在讲修身、为学、治国,然而学、问、思、辨、行,“五者废其一,非学也”。(《中庸》第十九章)战国时期思想家荀况指出:“……闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之。” (《荀子·儒效》)宋代理学家朱熹认为“论先后,知为先 ;论轻重,行为重。”他还说:“学之之博,未若知之之要;知之之要,未若行之之实。”(《朱子语类·卷九、卷十三》)可见笃行是非常重要的,关键的,为何被舍弃不用?北京大学的国学大师、泰斗人物灿若群星,他们会赞同“五者废其一”吗?因此,我以为以上八个字有被仓促拿来应急之嫌。(这八个字出自何人之手,尚待考)

如今常常被人引用的“爱国、进步、民主、科学”,“勤奋、严谨、求实、创新”是被称为北大的校风、学风的,而未被看作校训。

综上所述,不难看出,北京大学实无校训。

其实,仅就校友不记得校训而常常询问,即可说明北大没有校训。

华南农业大学(原华南农学院)校名石题字

1952年11月28日,毛主席应李济深的请求,亲笔题写了“华南农学院”。1993年12月25日,学校在洪泽湖边举行纪念刻石揭幕仪式。2009年11月4日百年校庆前夕,云浮市校友会向母校捐赠毛主席题写校名刻石“华南农学院”。发布时间:2025-10-29

外交学院校名石题字

1955年9月10日,外交学院在北京西苑的中直机关礼堂召开了成立大会。周恩来总理亲自为外交学院题写了校牌。也是周恩来所题写的唯一一所高等院校的名字。携刻在一块大型天然花岗岩石头上的"中国外交官的摇篮"几个大字,是温家宝总理题字,发布时间:2025-10-27

复旦大学校名石题字

1951年,应陈望道校长之请,毛泽东主席为复旦大学题写校名。复旦接到毛主席题名后,放大复制成校门匾额、缩小复制后用于校用信封、信笺、校徽、毕业证书封面等,一直沿用至今。发布时间:2025-10-24

北京科技大学校名石

北京科技大学校名石:北京科技大学的校名由书法家苏适题写。石头材质自然花岗岩。北京科技大学校名题写于1996年,“北京科技大学”此六字整体视之,笔墨遒润,沉稳,隽逸,似有行云流水之感,书者似乎并不经心为之,飘飘洒洒之间,点画稳妥,撇捺飘扬之感呼之欲出。发布时间:2025-10-23

合肥工业大学校名石

合肥工业大学校名石位于宣城校区北区大门口处,一块天然巨石上携刻“合肥工业大学”六个金色大字,于1979年7月16日邓小平在安徽黄山视察期间为学校亲笔题写了“合肥工业大学”校名题写,原稿保存于校史馆。发布时间:2025-10-14