校训石刻字文化

发表时间:2025-03-18 浏览次数: 打印

本文介绍了不同学校的校训石刻字文化,石头刻字作为重要的文化载体,石刻艺术通过物质化的文字存续,实现了非物质文化基因的代际传承。这些镌刻在校园基因序列里的铿锵字句,既是治校方略的活态传承,更是精神原乡的永恒界碑。

石头刻字作为重要的文化载体,石刻艺术通过物质化的文字存续,实现了非物质文化基因的代际传承。金石为骨承文脉,刻痕作脉传薪火。每道凿痕皆是文明基因的永恒见证,每块碑石皆为历史记忆的立体存档。

这些镌刻在校园基因序列里的铿锵字句,既是治校方略的活态传承,更是精神原乡的永恒界碑。当师者垂范、学子躬行之时,抽象的文字便化作流动的文明史诗,在代际传递中完成教育生命的永续。本文介绍了不同学校的校训石刻字文化。

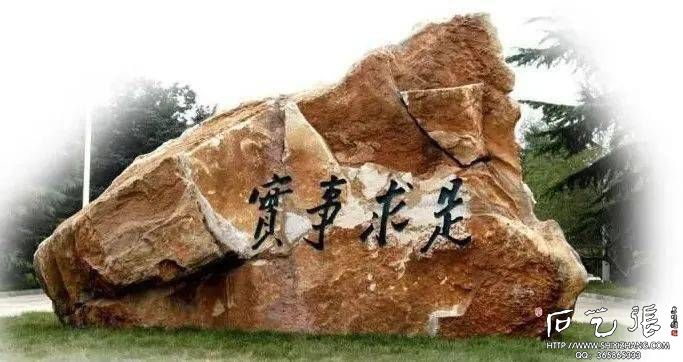

人民大学校训石刻字内容:《实事求是》

中国人民大学东门矗立的校训石承载着特殊的历史记忆。这座刻有毛泽东手书"实事求是"的汉白玉巨石,其渊源可追溯至20世纪90年代。校训文字虽为集字之作,却巧妙延续了毛泽东书法刚劲浑厚的气韵。

作为华北大学前身的精神见证,校训石特选自河北曲阳——这片既是革命老区又是"中国雕刻之乡"的沃土。石材采自太行山脉深处,重达26吨的天然汉白玉历经地质岁月沉淀,呈现出独特的象牙白肌理。运输过程中,为穿越崎岖山路,匠人采用"化整为零"的智慧:将巨石切割为三块分车运送,待到校园再以传统榫卯工艺精密复原。石体表面特意保留原始风貌,连附着其上的赭色泥土都未加清理,形成历史沉淀与自然肌理交融的独特质感。

这方未经雕琢的校训石与遒劲的毛体题字相映成趣,构建出极具哲学意味的视觉符号:天然粗粝的石质基底象征扎根大地的学术传统,苍劲有力的红色题刻则彰显追求真理的精神品格。二者共同诠释着从陕北公学到华北大学,再至中国人民大学一脉相承的治学理念——在坚守朴实无华中求索真知,于立足中国大地间培育英才。

“实事求是”一词出于《汉书河间献王刘德》,文中说刘德“修古好学,实事求是”。后来唐代学者颜师古将“实事求是”一词解释为“务得事务,每求真是也”,即把它引申为一种值得提倡的务实求真的学风。毛泽东曾在《改造该们的学习》中作过这样的论述:“‘实事’,就是客观存在的一些事物,‘是’,就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’,就是大家去研究。”

清华校训石刻字内容:《自强不息 厚德载物》

清华大学校训"自强不息,厚德载物"承载着中华文明的哲学智慧,其思想渊源可追溯至群经之首的《周易》。这八字箴言分别源自《易传·象传》对乾坤二卦的精辟阐释:"天行健,君子以自强不息"昭示着天体运行的刚健不息,启迪君子当效法天道奋发有为;"地势坤,君子以厚德载物"则取法大地包容万物的宽厚品格,寄寓君子应具备的博大胸襟。这一校训既是对天地精神的崇高礼赞,亦是对君子人格的理想期许,百余年来始终引领清华师生砥砺品格、锤炼意志,在治学修身中践行这一中华文化的精神密码。

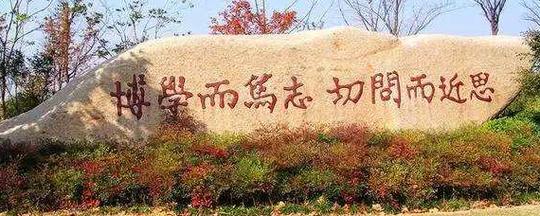

复旦大学校训石刻字内容:《博学而笃志 切问而近思》

复旦大学的校训“博学而笃志,切问而近思”源自《论语·子张篇》,由子夏所言“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣”提炼而来。这一校训不仅概括了学术追求的核心精神,更体现了对人格修养和思维能力的全面要求,是复旦培养人才的重要指引。

一、博学而笃志:学识与志向的统一

“博学”强调广泛涉猎知识,突破学科界限。复旦大学倡导学生建立跨领域的知识体系,通过通识教育课程、跨学科研究项目等途径,打破专业壁垒,培养综合素养。

“笃志”则指向坚定的目标与使命感。学校通过导师制、生涯规划教育等,引导学生将个人发展与国家需求结合。

二、切问而近思:质疑与反思的辩证

“切问”体现批判性思维培养。在课堂教学中,复旦推行“苏格拉底式”问答模式,如在哲学课堂开展“真理标准大讨论”,在医学院用真实病例开展诊断辩论,促使学生敢于质疑既有结论,通过提问深化认知。

“近思”注重知识的深度内化。通过“学术论文写作”“创新实验设计”等课程,要求学生不仅记忆知识,更要重构知识逻辑。

三、文化渊源与现实传承

该校训扎根儒家教育传统,将“仁”的精神融入现代教育。子夏原句中的“仁”被转化为当代的责任担当,如复旦“服务国家战略”的定位所示。钱三强、谷超豪等校友将校训精神具象化——钱三强在核物理研究中既保持学科交叉视野(博学),又坚持科技报国初心(笃志);谷超豪在数学研究中不断挑战未解难题(切问),创立独特理论体系(近思),正是校训的生动实践。

这一校训体系形成了“知识-人格-实践”的闭环:博学奠定基础,笃志明确方向,切问驱动探索,近思实现突破,四者共同支撑起“具有国家意识、人文情怀、科学精神、专业素养、国际视野”的复旦育人目标。

本文章所使用的图片素材均来自互联网公开资源,仅用于非商业性学术分享及知识传播目的。