开封古代碑刻艺术

发表时间:2013-07-17 来源:互联网 作者:佚名 浏览次数: 打印

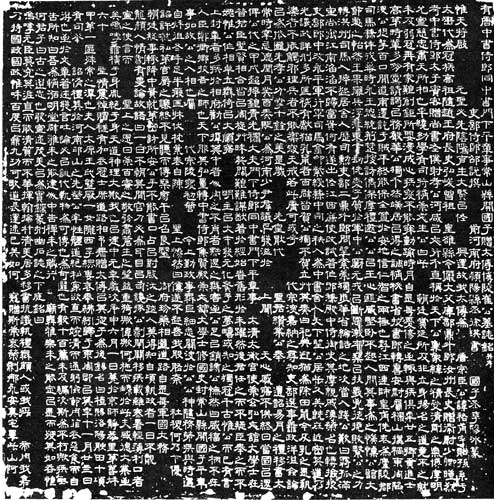

古代碑刻中的奇葩“镇馆之宝”《开封府题名记》碑。

在开封博物馆北碑廊,默然矗立着一方巨碑,历经千年风雨沧桑,它魁伟黑亮的身躯上已有剥蚀和划痕,却透出一股凝重轩昂之气,有如不怒自威的包公,使人敬而仰视。它就是博物馆的“第一镇馆之宝”——《开封府题名记》碑。

风沙卷走了岁月,留下了历史。碑刻是历史沉重的脚印。黄土的掩埋,时代的转换,并没有使它们消失殆尽。它们凭着大山般的沉稳,钢铁一样的坚硬,以默默无闻的惊人耐力,历经千年磨难而面不改色。它们避开世俗的喧嚣,积储了太多的莫测之事和难解之谜。直到有一天,我们怀着虔诚之心从泥土里把它挖掘出来,洗去满身灰土和污垢,它才像一位苍老而满腹经纶的智者缓缓醒来,开始娓娓道出鲜为人知的被尘封千年的真相。我们听着听着,倏然之间集思顿释,为之震撼。于是,人们开始深深地思索,重新审视过去、现在和未来。如晨曦挣出迷惘的暗夜,仰首揭开崭新的日程。

一千余部“鸿篇巨制”就在我们身边

公元1368年3月,朱元璋攻占开封,改汴梁路为开封府,以开封为“北京”。10年后又撤销“北京”称号,封第五子朱(左木右肃)为周王,镇守河南,此后开封一直是河南省省会。由于开封独特而优越的地理位置和丰厚的历史文化积淀,又是中原地区政治、经济、文化中心,因此,该地区许多古城如洛阳、新郑、汲县、辉县、登封等和修建陇海铁路时出土的大量文物皆集中于此,保存在河南博物馆原址——开封三圣庙门街(今三圣街)。1954年,省会迁往郑州。1961年,河南博物馆也随之迁郑,许多文物运走,但碑刻得以保留,最终保存于包公湖畔的开封博物馆内。这里现有历代石刻碑志千余方(多为墓志),从东汉、北魏、隋、唐、宋、金、明、清直到民国,时间跨越约2000年,其规模和价值全国罕见。这些刻在石头上的“古书”,是反映当时社会、历史、政治、经济、军事、外交、民族、宗教、文化艺术等方面的宝贵实物,具有极高的历史、考古、艺术价值和科学价值。是我们极具特色的物质、精神财富,因而弥足珍贵。

古代碑文破解千年之“谜”

一、上世纪90年代,文学史家、中华书局总编、国务院古籍整理出版规划小组秘书长傅璇琮先生,约见河南大学唐诗研究室主任佟培基教授,请他对清编《全唐诗》中的重出误收诗作进行全面梳理,列入当代唐诗学研究课题之一。

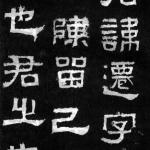

洋洋九百卷、近千万字之巨的康熙御定之《全唐诗》,因王命所限,编纂草率,错误百出,几乎举目皆是。佟教授埋头书案,奋力核查,全书重出误收总计6800多首,句170余例,涉及作者900多家。一次,查到诗人朱琳时,在《中国文学家大词典》、《唐诗大词典》中皆无,“世次不详”。佟教授百思不解。作为书法家,他忽然想到,能否从碑帖入手查询。于是,他不顾盛夏酷暑,到开封博物馆找到省文史馆馆员、碑帖专家赵祜老先生,一起查看碑刻拓片。两个多小时过去了,在“沙沙”的拓片翻动声中,二人已是汗流浃背。此时,佟教授的思维神经像尖尖的绣花针的针尖锐利而敏感。忽然,他眼睛的余光瞥见赵老先生翻到一张拓片上似乎有一个“朱”字,遂抽出细看,上写:“大唐故处士朱君墓铭曰,君讳琳,字孔璋,河南洛阳人也…………”二人大喜,真可谓“踏破铁鞋无觅处,得来也需费工夫!”就这样,佟教授通过查询研究古代碑文,***了数例唐诗中众说纷纭的千年之“谜”。

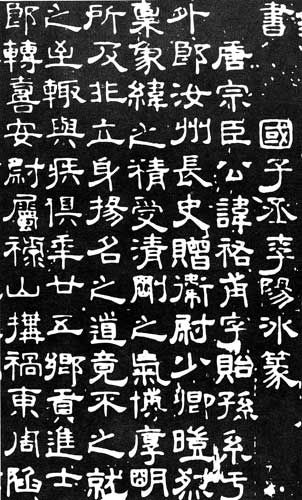

二、无独有偶,唐诗研究专家、南京师范大学郁贤皓教授闻听开封博物馆有一方《唐崔祜甫墓志铭》,异常兴奋。后通过研究其志文拓片,竟解决了唐代大诗人李白生平交游中一个重要的学术难题。1994年,郁教授来河南大学开会,特意到开封博物馆参观,当他亲眼看见这方墓志时,心情激动地连连赞叹:“太珍贵了,太珍贵了!”

此墓志出土于洛阳,内涵丰富。由李阳冰(冰,音凝)篆盖,上刻“有唐相国赠太傅崔公墓志铭”。邵说撰。徐珙书,隶书。李阳冰是唐代文学家、书法家,工篆书,乃能变化开合,自成风格,后世学篆者多宗之。他常与大书法家颜真卿合作,颜书碑必请李篆额,形成联璧之美。其书风如虎如龙,劲利豪爽,人称“四笔虎”。他是“诗仙”李白的从叔。李白有《献从叔当涂宰阳冰诗》,曰:“吾家有季父,杰出圣代英。落笔洒篆文,崩云使人惊。”

三、1984年9月18日下午,是一个令开封文物整修和历史、考古工作者激动不已的时刻。当整修繁塔第一层塔心室时,在地下1.7米处发现了“地宫”,情况显示已经被盗。但发现一方《繁塔地宫碑记》碑,上刻:“大宋开宝七年,岁次甲戌,四月乙卯朔八日□□收藏定光佛舍利,比丘□鸿彻,有愿,亲下手造砖塔一座,高二百四十尺,当寺僧众四百余人…………”原来,关于繁塔的建造年代史书记载不详,史学界多有异议,终无定论。此碑的出土,使这个千年“悬案”大白于天下。

古代碑刻中的奇葩“镇馆之宝”《开封府题名记》碑

在开封博物馆北碑廊,默然矗立着一方巨碑,历经千年风雨沧桑,它魁伟黑亮的身躯上已有剥蚀和划痕,却透出一股凝重轩昂之气,有如不怒自威的包公,使人敬而仰视。它就是博物馆的“第一镇馆之宝”——《开封府题名记》碑。此碑共镌刻开封府尹题名183任,其中包括宋太宗、宋真宗等没当皇帝之前的题名,还有名宰包拯、欧阳修、范仲淹、寇准等。最有意思的是,包拯的名字处竟被无数敬仰者抚摸得成为一道光滑而深深的指痕。当时,开封府尹相当于国都的最高长官,在这个众多官僚、富商、权贵倾轧之地,难免举事掣肘,执法极难。而刚直不阿、铁面无私的“包青天”,一改陋规,大开府门,准许百姓直上庭堂面陈曲直。使许多案件冤情大白。贪赃枉法者受到严惩,无恶不作者畏罪改业,一时人心大快。以至于多少年来,人们扶老携幼,纷纷来到碑前,寻到“包拯”二字,满怀崇敬之情,边抚摸边诉说衷肠。天长日久,此处渐被众人摸成光滑的印痕,而包拯之名已深深刻在百姓心中。

失而复得的《邴法敬造像碑》

此碑又称“隋代四面造像”,雕于隋开皇三年(公元583年)。原立于滑县大吴村隆教寺,宋朝时由于河水泛滥,寺废碑存。这方造像碑十分罕见而奇特,方柱形的碑身上每面各凿三个佛龛,内雕维摩经变、涅�经变、无量寿佛、阿弥陀佛等,雕工精美,形象生动,重数吨,堪称“国宝”。此造像碑命运多舛。1929年曾被奸商盗运至天津准备出售。也许这件宝物确有灵性,不愿离开故土,冥冥之中将不幸遭遇“传”与国人,盗卖行径遂被发觉并受到告发,幸被法庭判归河南领回,藏于开封博物馆。

相关文章资料:《开封府题名记》碑

汉碑-著名碑刻隶书赏析

广义的说,所有汉代的隶书都是汉隶,包括汉初的古隶、汉隶(狭义的汉隶)和八分书。狭义的汉隶是指西汉使用最广泛的隶书体,五凤元年简和定县汉简是其成熟的形态。汉隶较古隶规范,又不像八分那样具有装饰性,是西汉直至汉末的通用书体。从编年资料来看汉隶的特征为:取横势,突出横画,横平竖直.其结构类型类似于沙孟海先生总结的平画宽结类。给人以雄放洒脱,浑厚深沉之感。发布时间:2017-01-09

名碑刻字:《坛山刻石》的历史意义与文物价值

赞皇坛山刻石是一件非同寻常的历史文物。关于这一刻石,我国古代典籍中有不少记载,历史上也曾存在着争议。坛山刻石相传是西周时期的一方摩崖石刻,系周穆王北征犬戎获胜,为纪其功、志其日,刻于河北省赞皇县坛山崖石上的,所刻四字为:“吉日癸巳”,世称“坛山刻石”。发布时间:2017-01-04

名碑刻字:孔子题比干墓碑

该碑为比干庙镇庙之宝,弥足珍贵。现存比干墓前碑亭之中,有碑座,四周砌砖。由两部分拼接而成,上部高50厘米,宽55厘米,为后人所加,有“宣圣真笔”四字,传为干隆御笔;下部为原碑,高65厘米,宽55厘米,碑文四大字“殷比干莫”,分两行,粗硬匀称,古朴典雅,端庄浑厚,有悲壮苍凉之感。王昶《金石萃编》记其“石高二尺四寸,广二尺二寸,二行,行二字。今在汲县”。发布时间:2017-01-03

兰亭碑刻-鹅池

这块刻有“鹅池”二字的石碑位于黄鹤楼公园的南区,是南区的景观中心。世传书圣王羲之在黄鹤楼下放过鹅。一日他与一书生聊天论鹅,言鹅是“禽中豪杰,白如雪,洁如玉,一尘不染”。 “鹅池”是兰亭有关王羲之的第一块碑石。发布时间:2016-11-18

福建闽清摩崖石刻、碑刻

闽清县文物部门对民国版《闽清县志》金石卷中记载的摩崖石刻逐一进行了寻找调查。志书上记述的摩崖石刻许多都还健在,有的虽然经历了近千年的风雨沧桑依然保存较好。新发现了一些具有一定历史、艺术、科学价值的摩崖石刻。从而丰富了我县摩崖石刻的内涵。迄今为止,闽清县共发现摩崖石刻23处

发布时间:2016-10-27